パーキンソン病

- パーキンソン病の概要と症状

- パーキンソン病は、脳内で運動や行動を調整する重要な役割を担うドパミンを産生する神経細胞が徐々に減少する進行性の神経変性疾患です。

この疾患は主に、 - ・安静時振戦(手や足の震え)

- ・無動または寡動(動きの鈍さや困難さ)

- ・筋強剛(筋肉のこわばり)

・姿勢反射障害(バランスの崩れや転倒リスク増加)

- などの運動症状によって特徴づけられ四台症状といわれています。これらの運動症状に加え、近年では非運動症状も注目されています。非運動症状には、認知機能障害、意欲低下、睡眠障害、嗅覚の低下、自律神経の乱れなど、多岐にわたる症状が含まれます。

引用元:病気が見えるvol.7 脳・神経 第1版 p.276パーキンソン病は通常、50〜65歳の間に発症することが多いですが、40歳以下で発症する若年性パーキンソン病も存在します。若年性の場合、一部の症例では遺伝子異常が関与していることが知られています。この疾患は多様な症状を伴い、単なる運動障害にとどまらず、患者の生活全般に大きな影響を及ぼす複雑な病態であると認識されています。

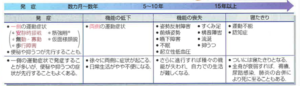

- パーキンソン病の症状と進行の特徴

- パーキンソン病の症状は、運動症状と非運動症状に分けられます。運動症状としては、振戦(手足が無意識に震える)、筋強剛(筋肉の固さ)、無動(動作が遅くなる)や寡動(動作の減少)、姿勢反射障害(バランス感覚の低下による転倒リスクの増加)が挙げられます。これらの症状は、病気の進行とともに悪化する傾向があります。

進行の初期段階では、片側の手足に振戦が現れることが多く、動作の遅さやぎこちなさが目立つようになります。中期には、歩行が困難になり、歩幅が狭くなりがちです。また、方向転換や狭い場所を歩く際の障害が顕著になります。進行例では、すくみ足(足が地面に貼り付いたように動かなくなる現象)が見られることがあります。

非運動症状としては、意欲低下、認知機能障害、睡眠障害、自律神経障害、嗅覚低下などが報告されています。これらの症状が複合的に現れるため、患者の生活全般に深刻な影響を与える可能性があります。

引用元:病気が見えるvol.7 脳・神経 第1版 p.276

- パーキンソン病の治療とリハビリテーション

- パーキンソン病の治療では、患者の状態や進行度に応じて最適な治療法が選択されます。薬物療法は、ドパミンの働きを補うために中心的に用いられ、運動症状を軽減する効果があります。ただし、長期間使用することで薬効の変動や副作用が現れる可能性があるため、適切な管理が求められます。

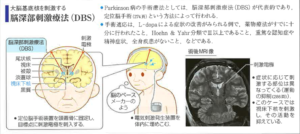

さらに、手術療法として広く用いられる深部脳刺激療法(DBS)は、特定の脳部位に電気刺激を与えることで、運動症状を効果的に緩和します。薬物療法で十分な効果が得られない場合に適用されることが多い治療法です。

リハビリテーションは、治療の補完的な役割を果たし、運動能力の維持や生活の質の向上に寄与します。ストレッチや筋力強化、バランス練習などのプログラムが運動症状を緩和し、患者が日常生活をより自立して送れるよう支援します。発病初期からの継続が、成功の鍵となります。

これらの治療法は患者の症状や進行状況に応じて選択されるため、専門医と密接に連携して最適な治療方針を決定することが重要です。

引用元:病気が見えるvol.7 脳・神経 第1版 p.285

- リハビリテーションの効果と重要性

- リハビリテーションは、パーキンソン病の症状を緩和し、患者の生活の質を向上させる重要な治療の一環です。運動症状の管理には、ストレッチや筋力強化訓練、バランス練習、歩行訓練などが含まれます。これらのリハビリテーションは、筋肉の柔軟性を高め、運動能力を改善する効果が期待されます。

また、日常生活動作訓練(ADL訓練)は、患者が日々の生活をより自立して行えるようにサポートします。具体的には、ベッドからの起き上がりや椅子からの立ち上がり、食事や衣服の着脱など、実際の生活場面で必要な動作を繰り返し練習します。

さらに、リハビリテーションは非運動症状の改善にも寄与します。たとえば、適切な運動は意欲の向上やストレスの軽減、睡眠の質の改善にもつながります。これにより、患者は身体的な健康だけでなく、精神的な健康も維持しやすくなります。

リハビリテーションは発病初期からの継続が推奨されており、専門スタッフの指導のもと、個々の症状に合わせたプログラムを実施することが成功の鍵となります。

- パーキンソン病の危険因子と予防のポイント

- パーキンソン病の発症原因については、いまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因と環境要因の両方が関与していると考えられています。家族性パーキンソン病の一部では、特定の遺伝子異常が原因として明らかになっており、これにより発症リスクが高まることが分かっています。例えば、PARK遺伝子群の異常は、若年性パーキンソン病の発症と関連しています。

一方で、環境因子の影響も示唆されています。農薬や化学物質への長期間の曝露、一部の重金属への接触などがリスク因子として挙げられます。また、喫煙歴やカフェイン摂取がリスクを減少させる可能性があるという興味深い報告も存在します。

ただし、これらのリスク因子は個別の影響が強いわけではなく、多因子の組み合わせによる発症メカニズムが重要とされています。このような背景から、発症リスクの軽減に向けた具体的な予防策の確立が求められています。

- 予防におけるリハビリの役割

- リハビリテーションは、パーキンソン病の進行を抑えるとともに、患者の生活の質を向上させるために重要な役割を果たします。発病初期からリハビリを開始することで、運動機能の維持や症状の悪化を防ぐ効果が期待されます。また、ストレッチや筋力増強トレーニング、バランス練習などの定期的な運動は、転倒リスクの低減や身体機能の維持に寄与します。

さらに、日常生活動作訓練(ADL訓練)は、患者が自立して生活を送るためのスキルを向上させます。これには、ベッドからの起き上がり、椅子からの立ち上がり、衣服の着脱などの具体的な動作が含まれます。

予防の観点からは、規則正しい生活やバランスの取れた食事、適度な運動が推奨されています。また、地域のサポートグループや専門施設を活用することで、心理的な負担を軽減し、患者自身や家族が積極的に病気に向き合うことが可能となります。

リハビリと予防の実践は、患者の身体的健康だけでなく、精神的な安定にも寄与し、長期的な生活の質の向上に不可欠です。

- 高松市でのリハビリサポート

- 高松市には、パーキンソン病患者のリハビリに特化した施設が複数存在します。その中でも高松医療センターは、専門的なリハビリテーションを提供する主要な施設の一つです。このセンターでは、パーキンソン病の症状に対応するためのブラッシュアップ入院プログラムを実施しており、患者一人ひとりの症状や状態に合わせたリハビリ計画が立てられます。

リハビリ内容としては、ストレッチや筋力増強トレーニング、バランス練習、歩行訓練など、日常生活の質を向上させるための総合的な支援が行われています。また、専門スタッフが継続的に患者の状態を評価し、治療方針を柔軟に調整することで、効果的なケアを実現しています。

さらに、患者だけでなく家族に対しても教育やサポートを提供し、リハビリテーションの取り組みを支える環境づくりを推進しています。これにより、患者が安心してリハビリに専念できる体制が整っています。

- 高松市のサポートプログラム

- 高松市では、パーキンソン病患者とその家族を支援するために、さまざまな地域活動やサポートグループが展開されています。これらのプログラムは、患者が日常生活の質を向上させると同時に、社会的な孤立を防ぐことを目的としています。

具体的には、定期的なリハビリテーション教室や情報共有会、交流イベントが開催されており、患者同士や家族が互いにサポートし合う場を提供しています。また、専門の医療従事者やリハビリスタッフが参加し、最新の治療法やケア方法についてのアドバイスを行うセミナーも定期的に実施されています。

さらに、高松市内の一部の施設では、地域包括ケアシステムを活用した個別支援プログラムも提供されており、患者が自立した生活を送れるよう支援を行っています。これらの取り組みを活用することで、患者や家族はより安心して日々の生活を送ることができます。

リハビリのご相談は

少し気になるけど大丈夫だろうが回復を遅らせます。ご質問など、お気軽にご相談ください。

営業時間:9:30~18:30