脳梗塞後の歩行障害に対するリハビリテーションと装具療法の特徴

こんにちは、脳梗塞リハビリSSP高松の井上です。脳梗塞発症後には様々な後遺症に悩まされます。今回はその様々な後遺症の中の歩行障害に対するリハビリテーションや装具についてもお話させていただきたいと思います。

【目次】

脳梗塞とは

脳梗塞の分類

発生機序による分類

臨床病型による分類

脳梗塞の後遺症

運動障害

感覚障害

言語障害

嚥下障害

高次脳機能障害

歩行障害

歩行障害とリハビリテーション

下肢装具の特徴

長下肢装具

短下肢装具

金属支柱付き短下肢装具

靴ベラ式短下肢装

継手付きプラスチック短下肢装具

短下肢装具の適応

内反尖足

反張膝

膝折れ

トゥクリアランス低下

保険外リハビリサービスとは

脳梗塞リハビリSSP高松とは

脳梗塞リハビリSSP高松の特徴

脳梗塞とは

まず初めに脳梗塞とは簡単にご説明いたします。脳梗塞とは脳血栓と脳塞栓の総称であり、脳に酸素と栄養を供給している動脈が細くなったり詰まったりして、その先に血液が流れにくくなる疾患とされています。脳梗塞により血流低下が起こった場所に応じて運動麻痺、感覚障害、失語症などの様々な症状が現れます。

脳梗塞の分類

脳梗塞の種類として発生機序による分類と臨床病型による分類があります。それぞれに分けて解説していきます。

発生機序による分類

発生機序による分類では大きく二つに分かれます。先ほどもご紹介させていただいた血栓性と塞栓性があります。血栓性とは血管内で徐々に血栓が大きくなり血管内を狭めていくことで血流不足となります。塞栓性とは血管内でできた血栓が剝がれることで遊離し、別の場所で血管が詰まり血流不足となる事です。その場でできた血栓により血管が詰まることを血栓性、別場所でできた血栓により血管が詰まることが塞栓症ということです。

臨床病型による分類

臨床病型による分類では大きく三つに分かれます。一つ目はアテローム血栓性脳梗塞といい、アテローム硬化(比較的大きい血管に起こりやすい)により狭小化した血管に血栓が形成され閉塞されます。二つ目は心原性脳塞栓症といい、心臓内血栓の一部が遊離し塞栓子となり脳動脈を閉塞します。原因の一つが心房細動といわれる不整脈のため不整脈がある場合はすぐに病院で確認することをお勧めします。三つ目はラクナ梗塞といわれ、高血圧の持続により血管壁のリポヒアリン変性(比較的小さい血管に起こりやすい)が起こり、血管が閉塞します。いずれも高血圧や糖尿病、不整脈など身近な疾患が起因となっていることが多いので脳梗塞を発症する前に予防策や治療などをしっかりと行いましょう。

脳梗塞の後遺症

次に脳梗塞による後遺症をいくつがご紹介いたします。脳梗塞の後遺症としては、運動障害、感覚障害、言語障害、嚥下障害、高次脳機能障害など様々な後遺症があります。これらの後遺症はいずれも社会生活を行う上で大きく影響してきます。以下に各後遺症の簡単な説明文をご紹介いたします。

運動障害

運動障害は様々ですが、脳梗塞後の運動障害は片麻痺といい、主に損傷部位の対側の手足に麻痺が出現します。特定の手足の筋肉が過敏になり収縮しやすい状態となる痙性麻痺と、動かそうとしても動かない弛緩性麻痺が多くみられます。

感覚障害

感覚には温度や痛みなどを感じる表在感覚や関節の曲げ伸ばしや目をつむっても手足の位置が分かったりできる深部感覚などがあります。これらも脳梗塞により障害されることで感覚が鈍ったり、全く分からなくなったりすることがあります。

言語障害

言語障害とは話すことや、言葉の理解、聞く、読むなどが上手くできなくなる失語症や口の周囲の筋肉の麻痺により上手く話すことができなくなる構音障害などがあります。

-嚥下障害

嚥下とは口にある食べ物を飲み込むことです。脳梗塞などにより嚥下障害を合併することで嚥下機能が落ちてしまいます。食べ物を飲み込んでもうまく飲み込めず、食物が気管に入ったり(誤嚥)することで肺炎などのリスクも高まります。

高次脳機能障害

高次脳機能とは、言語、行為、認知、記憶、注意、判断など、主として連合野皮質によって営まれる機能です。高次脳機能障害とは脳梗塞などによって失語、失行、失認、記憶障害、注意障害をきたしている状態です。運動障害や感覚障害などが軽症でも外見的に目立ちにくく、本人も認識していない場合があります。また、障害は入院中よりも日常生活で出現しやすく、医療者にも見落とされやすいためみえない障害ともいわれています。

歩行障害

脳梗塞発症後の後遺症には様々なものがある事をご紹介いたしました。これらの症状が出現することで社会生活に支障をきたしてしまいます。歩行障害といっても原因は人それぞれです。運動障害により筋肉の過緊張が生じたことで足が地面に上手く接地しない、筋力低下により支えきれないなどがあります。また感覚障害では足の動きが感じられないために思うように動かせない、支えている足が地面に接地している感覚が少なく支えきれないなど様々です。これらの症状などが出現することで歩行が効率的に行う事ができなくなり転倒リスクが高まったり、移動範囲が狭まったりしてしまいます。その結果、廃用症候群を引き起こしてしまいさらに歩行能力の低下に繋がってしまいます。様々な影響で歩行障害となってしまいますが次は歩行障害に対するリハビリテーションについてお話していきたいと思います。

歩行障害とリハビリテーション

病院や施設などで日々行われているリハビリテーションの中でも歩行障害に対するアプローチも様々なものがあります。以前、脳卒中治療ガイドラインの一部をご紹介させていただきましたが、その中でも歩行障害に対する推奨されたリハビリテーションをおさらいしていきます。

「歩行機能を改善させるために、頻回な歩行訓練を行うことが勧められる」

「歩行可能な発症後早期脳卒中患者に対して、歩行速度や耐久性を改善させるためにトレッドミル訓練を行うことが勧められる」

「亜急性期において、バイオフィードバックを含む電気機器を用いた訓練や部分免荷トレッドミル訓練を行うことは妥当である」

「脳卒中後片麻痺で膝伸展筋筋力もしくは股関節周囲筋筋力が十分でない患者に対して、歩行機能を訓練するために長下肢装具を使用することは妥当である」

などがあり前回はこちらをご紹介させていただきました。

様々なアプローチ方法がありますが今回はその中の手段の一つである下肢装具について少し深掘りさせていただきたいと思います。

下肢装具の特徴

下肢装具とは一般的に装具療法といわれており脳梗塞後の片麻痺患者様を含め臨床現場でも幅広く活用されています。麻痺側の足に下肢装具を装着することで低下している筋肉に対して補助として働きます。装具なしでは立位保持が困難な方でも装具を活用することで立位保持が可能になったり、歩行練習が困難な方でも装具を活用することで歩行練習が行えるようになったりと効果は覿面です。そのことから臨床現場でも幅広く活用されているだけでなく、生活場面においても活用されています。歩行障害に対するリハビリテーションでも様々な装具を使用し訓練を行います。その中でも一般的に使用頻度の高い装具を一部ご紹介していきたいと思います。

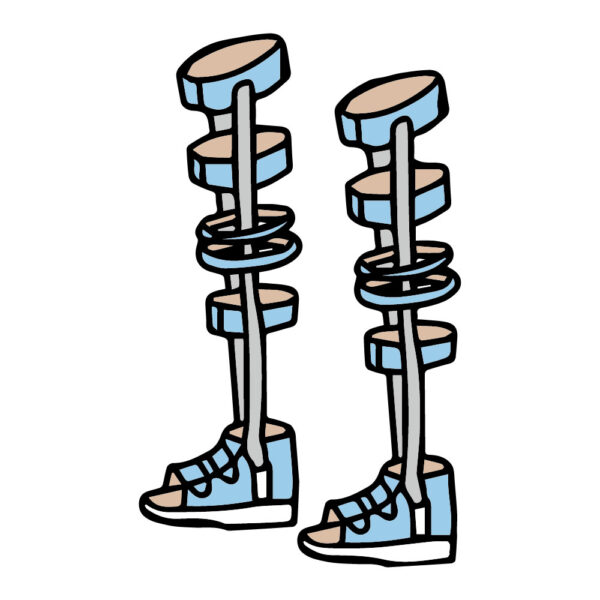

長下肢装具

下肢装具の中でも比較的早い段階から使用する装具として長下肢装具があります。発症後初期の段階では自分の意志での運動が困難な方が多くいます。その中で立位訓練などを行うと患者側が不安定のため介助量が多くなり、また患者様自身もとても恐怖心が強くなることでより姿勢が悪くなったりする場合があります。そこで長下肢装具を用いることで麻痺側の大腿部、膝関節、足関節が固定され立位保持の安定性が高まります。安定性が高まると患者様自身も恐怖心が減り安心してリハビリテーションに取り組むことができます。また、長下肢装具を装着することで麻痺側の下肢が安定するため早期より歩行訓練が行えるメリットがあります。ある文献では、随意的に筋収縮が行えない片麻痺患者様に対して長下肢装具を使用した歩行訓練中の下肢の筋活動を調べたものがありました。結果は、長下肢装具を使用した歩行訓練中の筋活動が、随意的な筋活動より高かったと報告されています。随意運動が困難な方でも立位訓練や歩行訓練を行うことで随意的な筋収縮より高い筋活動が得られるということです。片麻痺の影響により不安定性が高く、随意的な筋収縮が困難な状況でも長下肢装具を使用することで安全性も高まり、高い筋活動が得られることができます。私が以前勤務していた病院では長下肢装具が充実しており良い指導者に恵まれていたため数多くの患者様の訓練で活用させていただきました。

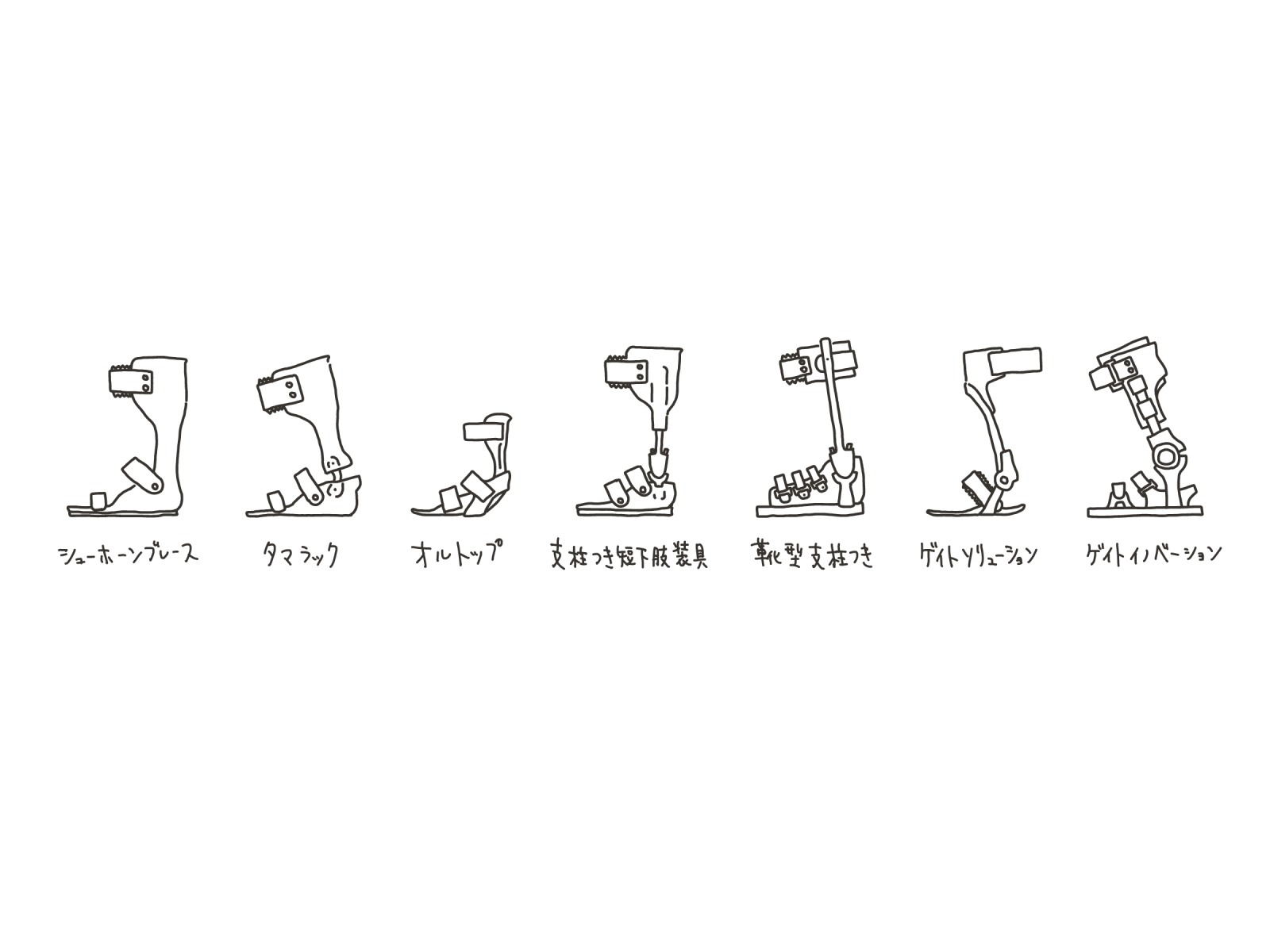

短下肢装具

短下肢装具は長下肢装具に比べ様々な種類があります。その中でも私が臨床現場でよく使用させていただいた短下肢装具を一部ご紹介したいと思います。

金属支柱付き短下肢装具

金属支柱付き短下肢装具は名前の通り金属の支柱が両側に設置されており安定性は非常に高いです。その中でも靴足部覆い型とプラスチック型の装具があり、足部覆い型は足底面の広さがあるため安定性に優れており、プラスチック型は軽量化に優れており日本の生活様式を考えると必要な装具となっています。

靴ベラ式短下肢装具

シューホーンブレース、OMCなどがありプラスチック製の短下肢装具で外観がよく、装着率も高いです。

継手付きプラスチック短下肢装具

靴ベラ式短下肢装具のように外観がよく、支柱付き短下肢装具のように生理的関節軸に近い継ぎ手を持ち可動域制限も支柱付き短下肢装具に近い装具です。機能的な継手になると大きくなること、プラスチックのため完全な制動は困難なため注意が必要です。

短下肢装具の適応

下肢装具では上記でご紹介した装具以外にもまだまだ種類はありますが私の経験上ではこれらの装具がよく見受けられる印象です。実際、脳梗塞リハビリSSP高松にも金属支柱付き短下肢装具(靴型)を使用されている利用者様がいらっしゃいます。その方の症状として足関節底屈・内反方向への筋緊張が高く足底の接地が上手くできない場合があります。短下肢装具で足関節をある程度固定することによって機械的に足関節の底屈・内反を抑制し理想に近い角度で床に接地することが可能となっています。これにより立ち上がり動作や立位保持、歩行動作などでも比較的安定して動作を行う事ができています。症状に対する装具の役割は様々ですが、いくつか具体的な症状をご紹介します。

内反尖足

短下肢装具の適応として一つ目が内反尖足です。内反尖足とは先ほどご紹介させていただいた利用者様にも見受けられており、比較的多い症状になります。内反尖足とは筋緊張の亢進により足関節が下に向いた状態かつ足の裏が内側に向いている状態の事を指します。筋緊張の亢進が強い場合は金属支柱付き短下肢装具などのような強固な底屈制動が必要になります。

反張膝

反張膝とは下肢の支持性のコントロールが不十分な場合に見られやすく、膝を突っ張って支えている状態の事を指します。また、反張膝は膝の現象ですが足関節が底屈位で固まってしまうと歩行の際に反張膝が出現することも少なくないので注意が必要です。装具によって足関節底屈を制動することで反張膝の予防に繋がります。

反張膝について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

膝折れ

膝折れが出現すると歩行中などの恐怖感などによりさらに荷重が行えなくなる場合があります。また、著しい膝折れは長下肢装具の適応にもなりますが、歩行中にある程度の体重をかけられていれば短下肢装具にて足関節の背屈を制動することで膝折れを軽減することは可能です。

トゥクリアランス低下

筋緊張亢進などによる足関節底屈位では歩行中に足を振り出す際、つま先を引きずることがあります。その際には短下肢装具により足関節を底屈制動することでつま先を適切な位置で振り出すことができつま先を引きずりが軽減します。

保険外リハビリサービスとは

脳梗塞発症により病院でのリハビリテーションが行われる中、退院後の後遺症を患っている方は約8割以上いらっしゃることはご存じでしょうか。脳卒中患者様のほとんどは退院後も何かしらの後遺症があるため、もっとリハビリをしたいという方は少なくないと思います。入院中は長下肢装具を使用し歩行訓練などに励み、数か月後に短下肢装具でも歩けるようになり、もっと頑張れば装具外せるかも…と思っていた矢先に入院期限により退院という流れは私も多く経験しました。しかし、退院後のリハビリテーションでは時間や頻度などの確保が難しく、集団で行う場面も見受けられるため集中してリハビリを行いたい方は満足できず、不安な気持ちでいっぱいだと思います。しかし、退院後もしっかりと回復されている方はいらっしゃるのも事実です。そういった方々はいったいどのようにして回復しているのでしょうか。近年、全国的に増えてきている保険外サービスはご存じでしょうか。いくつか聞いたことがある保険外サービスでは、現在リハビリ業界にも保険外サービスが増えてきているんです。保険外リハビリサービスとは介護保険や医療保険などの公的サービスを一切使用せず利用者様の10割負担で行うリハビリサービスです。最近では「自費リハビリ」と耳にすることがあり、全国的にも増加傾向となっています。保険外での特徴として、日数の制限がないため利用者様の納得がいくまで利用することが可能であり、病院ではリハビリ担当が選べないが保険外リハビリでは利用者様が主体となって担当者を選べることが大きなメリットとなります。

脳梗塞リハビリSSP高松とは

全国的に保険外リハビリサービスが増えている中、香川県を含め四国内ではそういったリハビリサービスはインターネット検索でほとんどヒットしませんでした。しかし、今年3月に香川県では初となる脳梗塞特化型リハビリ事業所が高松市桜町にオープンいたしました。ここでは、保険サービスでは物足りない方や年齢によって介護保険などを利用できない方、職業復帰に向けて訓練など行っているがなかなか良くならない方なども目標達成に向けてとことんリハビリを行う事ができます。

大阪など他県の保険外リハビリ施設に行かれたこともある方からは、「ついに高松にもできたんだね。期待しているよ」と有難いお言葉もいただきました。大阪では施設数も多く利用することが一般的になっているようです。

脳梗塞リハビリSSP高松の特徴

脳梗塞リハビリSSP高松の特徴といたしまして3つご紹介いたします。

- -目標に合わせたオーダーメイドのリハビリと自宅課題を組み合わせたリハビリプラン

- -一回120分間、完全マンツーマン制のリハビリサービス

- -リハビリテーション病院でリハビリの研鑽を積んだ理学療法士が実施

これらにより保険内では難しいリハビリの量と質を確保することで短期的かつ集中的に改善を目指します。

SSP高松では、日常生活でのお悩みを共有させていただくことで、それぞれに合ったプランをご提供いたします。また、どれくらいの期間でどこまで改善できるかをご案内いたしますので、脳卒中の後遺症でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

住所:香川県高松市桜町2丁目15-46 チェリータウン101

電話:087-802-1290

脳梗塞リハビリSSP高松

理学療法士 井上